人人都能看懂的VR/AR入门指南 |

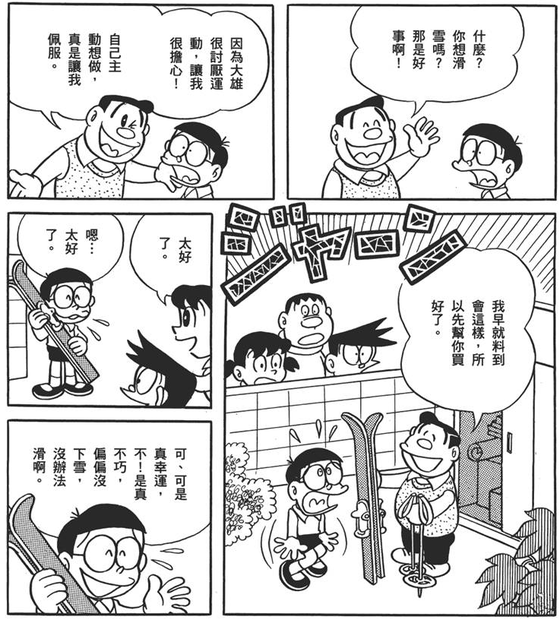

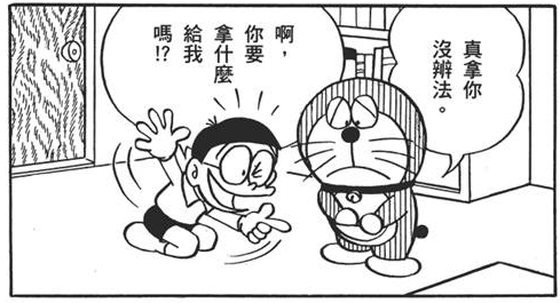

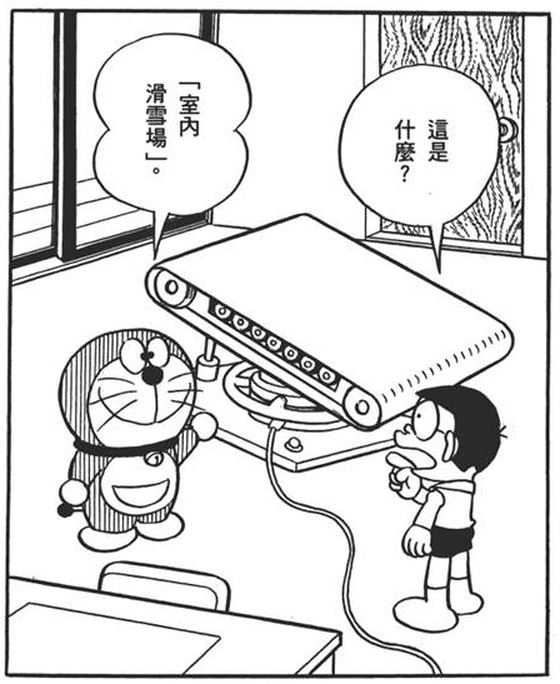

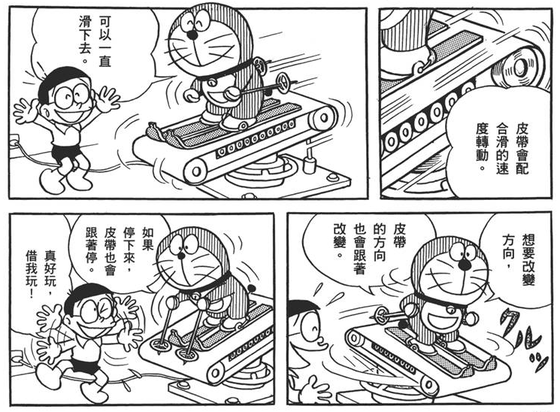

文/坏香橙 3,2,1,OK,信号正常,开始—— 好了,我相信肯定会有朋友奇怪:“VR 元年”已经过半有余,在这种时刻推出这种基础科普文章有什么意义?没错,我当然知道现在是什么时候,不过即便如此,此时此刻全然不知虚拟现实这个概念究竟如何定义、个中前途又在何方的人士依旧大有人在——这么说吧,但凡是笃信“VR 仅仅是 AR 的铺垫”“VR 应当像手机一样走移动路线”的朋友,都是属于这个“知其然不知其所以然”区间中的典范。 很好,我知道诸位多半会表示不忿,无妨——今天我就准备了一些不太一样的内容,想要表达的所有观点都蕴含在其中,欢迎诸位身怀不服前来品鉴探讨——OK,客套到此为止,让我们正式开始: VR 篇:比我们想象的更纯粹 首先,让我们留意一下这两个关键字: “VR” “二次元” 把这两个关键字放进诸位的记忆中进行检索,又能找到什么结果呢?  《攻壳机动队》  《刀剑神域》  《黑客帝国》 保守估计,90% 以上的朋友列出的名单中,这三部作品肯定会位列前排。OK,暂且不去细究有没有还原原作、本子数量多不多以及衍生动画算不算二次元这些细枝末节的话题,在我看来,尽管在不同程度上确实反映出了“虚拟现实”这个主题,但要说技术代表性,以上三部作品所呈现的内容,恐怕都与当前阶段 VR 技术的发展势态相差甚远。 ——远的不提,单从脑机接口这项技术还有多久才能真正实用化一点上出发,我们就不难意识到这些作品距离我们的现实生活还有多远。 当然,这个结果也没什么好意外的——大多数牵涉到技术元素的幻想类作品总习惯于把故事的时间线放在距离当下更遥远的未来,由此一来既可以让读者产生新鲜感,又可以用“未来发展”这种理由有效弥补技术与逻辑层面上的漏洞——至于这类技术的实现可能性,那就要取决于作品本身是偏向科普还是纯粹的娱乐了。 正因如此,既然我们今天探讨的主题是“当前阶段虚拟现实技术的合理定义”,那么很显然,相比于那些以纯粹的大众娱乐为目标诞生的轻小说作品以及好莱坞电影,下面这部从 1970 年开始刊载的经典漫画当中所包含的虚拟现实设备原型,针对“VR 的定义”这个基础问题展开的阐述,反而要更为清晰明确一些:  我相信,绝大多数童年完整的朋友已经猜到我接下来要说什么了——完全正确,正是《书房大雪崩》: 和许多《哆啦 a 梦》短篇一样,这个故事严格遵循了“小夫炫富——众人跟风/羡慕——野比认怂/眼红——找机器猫求助——得到二十二世纪的高科技道具——耀武扬威炫耀——马上吃瘪打回原形”的基本套路;在《书房大雪崩》当中,著名富二代小夫炫耀的是新滑雪板:    不过,虽然短篇中的野比大雄绝大多数章节中都是个怂包,但一来这次嘲笑他的伙伴里有静香,二来滑雪板也算不上什么奢侈品,因此在赌气之下向老爹野比大助问询之后,得到一个友邦惊诧、野比装怂不成反被怼的结果:  因为他压根就不会滑嘛!毕竟,滑雪这种高强度运动对于奥林匹克级翻花绳选手来说太严苛了嘛! 眼看野比又哭得一把鼻涕一把泪,我们的著名万能蓝猫多啦 a 梦也没辙,抖包袱吧:     ——显然这属于无理取闹给自己找借口下台,但我们蓝猫的万能头衔岂是徒有虚名的? “铛铛,这才是本产品的真实形态!”  身临其境+原地漫步——这不就是最标准最典范几乎可以载入百科全书的 VR 设备原型范例吗? 相比不着边际的脑机接口,这种基于传送带系统的设备实现概率无疑要高得多——如果不考虑台阶与地形升降,把全景投影用 VR 头显代替的话,我们完全可以用“无限甲板”实现漫画中的情节,不是吗? 不仅如此,除了活灵活现的场景模拟之外,“室内滑雪场”甚至还能对气温、风力乃至更复杂的天候做出模拟——事实上这次玩脱的原因也是源自于此:   OK,以上就是《书房大雪崩》的简单回顾。果然,我们不得不承认藤子·F·不二雄这种大师的手笔就是不一样,须知《书房大雪崩》的刊载时间是 1972 年 1 月,面向的读者群则是小学四年级的小朋友们——然而,就是这样一篇如假包换的低龄向作品,对虚拟现实技术展开的深入浅出详尽阐述,完成度之高足以让绝大多数依旧不明就里的圈内人士自惭形秽: 1。虚拟现实技术的核心是什么?显然是“Virtual(虚拟)”而不是“Reality(现实)”; 2。正因如此,VR 系统中的“Reality(现实)”才必须由纯粹的幻象来进行模拟,我们的所见,所闻,所听与所触碰的一切都应该是彻彻底底的幻觉——如此一来才能真正体现出 VR 这个概念的存在价值:“身临其境地安全体验现实生活中不可能经见的奇异景致”。 3。“即使把我关在果壳中,仍自以为是无限空间之王”,《哈姆雷特》当中的这句名言不仅仅适用于霍金的科普大作,对于描述 VR 这个概念的基本定义也一样好用——就本质而言,我们确实可以把虚拟现实视作是一种自我囚禁,一种极端意义上的避世,一种可以被御宅族视作终极目标的理想技术——哪怕它在客观层面上展现出的价值观并没有那么积极。 4。在 VR 中混入“现实”?再也没有比这种念头更疯狂更可怕的愚行了——看看前面最后一张图中哆啦 a 梦和野比的下场吧,说实话这种止增笑耳的结局已经不错了,你能想象万一翻倒的不是被子而是书架又会是什么情况吗? 5。正因如此,“移动式 VR”才是个纯粹的笑话——对于沉浸在虚拟现实幻境当中的用户来说,显然不应该与全然无法感知故而危机四伏的现实世界产生交集;基于同理,强调便携性的“一体机式 VR”也是个不折不扣的闹剧——虚拟现实设备完全不需要考虑随身携带功能,只需让用户可以在自己房间内的方寸之地自由自在闪转腾挪即可,至于外围的处理设备有多么难看多,额笨重多么与房间陈设格格不入,那显然不是浸入 VR 视界的用户所关心的内容。 6。所以,VR 与 AR 显然是从定义层面起截然不同的两种概念,不是吗? AR 篇:比我们想象的更现实 既然虚拟现实(Virtual Reality,VR)部分已经阐述完毕,那么遵循惯例,接下来应该分析的无疑就是增强现实(Augmented Reality,AR)方面的定义啦。 不过,和已经稳步走向商业化的 VR 相比,AR 在目前依旧处于极为初期的发展阶段——没错,我知道微软的 HoloLens 确实看上去美味无比,我也知道《Pokemon GO》获得的成就早已远远超越了“游戏”的程度升华进入了文化现象级别的范畴;但平心而论,前者的民用版本发售计划依旧遥遥无期,后者与其说是证明了 AR 的潜力,还不如说是再次印证了《口袋妖怪》这个商标品牌的商业价值更合适——倘若 AR 的内涵仅仅是通过手机小屏幕窥探虚拟数字化图像与现实实景画面叠加的肤浅技术,那么增强现实的前途真可谓不提也罢。  幸运的是,和 VR 篇的情形如出一辙,藤子·F·不二雄老师在贡献出了《书房大雪崩》这个解析 VR 的绝佳范例之后,同样是在 20 世纪 70 年代,这位杰出的日本漫画大师创作出了另一部准确定义 AR 技术核心本质的作品——相信这个答案不少朋友也猜到了:没错,那就是《温泉旅行》。      类似《温泉旅行》这种“先展示道具,后解决矛盾”的叙事结构,在整部《哆啦 A 梦》当中都是不算多见的;如此一来虽然可以有效突出主题道具的功能特性,但由于作为情节转折点的“翻口袋”和“亮相特写”不复存在,因此读者往往只会记住道具产生的效果,对于道具本身的名称和造型反而会淡忘不少——至少对于我来说,尽管这个故事是我从小到大最喜欢的篇章之一,但具体到检索阶段确实颇费了一番心思才完成了定位,个中滋味,只有经历过的人才会明白。 好了,题外话暂告一段落,下面正式进入主线剧情:和大部分《哆啦 A 梦》的故事不一样,《温泉旅行》这一章的矛盾并不是由胖虎小夫这对活宝挑起来的,这次的苦主身份可有点不一样:  虽然除了吸烟这种无伤大雅的小毛病之外,野比大助堪称是日式漫画当中的模范爸爸,但和所有担负养家糊口重任但又并非中层管理阶级的小职员一样,微薄的薪水经常让他在负责操持家务的野比玉子(也就是大雄的妈妈,大助的老婆)面前抬不起头来;这次的状况也是如此:之前承诺好的温泉旅行又被大助搅黄了,虽然故事当中并未明说个中原因,但大多数朋友应该都能猜得到野比大助的实际理由。   在这里简单解释一下这款道具的功能:就某种意义来说,我们可以把它视作“室内滑雪机”的虚拟场景投影组件独立出来之后构成的道具——尽管不能像前者那样利用传送带营造“原地漫步幻境”的体验,但“室内旅行机”可以籍由复数设备构成阵列,进而产生大范围的动态幻象场景——虽然无法“原地漫步”,但完全可以“漫步其中”,这就是本章故事的核心主旨所在。         没错,这也正是 AR 技术的真髓。 和“一切皆虚幻”的 VR 技术不同,对于 AR 来说,“现实”属于不可分割的内容环节之一,无论虚拟的影响多么引人入胜,最终我们感受到的依旧是本质未变的现实——即便你把 82 年的雪碧在视觉效果上换成 82 年的拉菲,实际喝进嘴里的依旧是一口早已泄气变馊的陈年糖水罢了。   ——瞧,这就是 AR 技术给我们展现出的愿景,并没有那么浪漫,不是吗? 照例,让我们简单总结一下吧: 1。 如果说虚拟现实(Virtual Reality)的核心是“Virtual(虚拟)”,那么显而易见,增强现实(Augmented Reality)的核心无疑就是“Reality(现实)”;从最基本的定义开始,这两项技术的适用领域就存在着天差地别的分歧。 2。 正如我们前文所见,VR 本质上是一种逃避现实的消极技术,之所以刘慈欣会满怀忧虑地指出这项技术有可能会扼杀人类作为文明创造者的进取心与探索欲,根本原因就在于此——如果人类可以在虚拟的幻象中轻而易举,或者至少以轻松许多的代价获取成就感与满足感,那么遍布危机与未知的现实世界又怎么会对他们构成吸引力呢?相对而言,AR 技术所呈现的基调明显要积极得多——无论是多么精彩的幻象,终究要依附在“现实”这个基础上;面对镜花水月般的虚影,绝大多数人苏醒之后的正常反应无疑是竭尽全力把它们化作现实——瞧,进取之心就这样出现了,看到没有? 3.VR 将成为 AR 的铺路石,引导我们走向增强现实的世界?彻头彻尾的扯淡,认真看过这两篇文章的朋友肯定会意识到这两者的技术前景与商业卖点截然不同,并且相比于“终究只是黄粱一梦”的 AR,“不用很麻烦很累就可以生活在理想乡”的 VR 对于一般消费者来说,诱惑力简直要高上太多——更不用提后者的技术点数需求要比前者更低。究竟应该如何抉择才能走向理想的未来?这个问题的复杂程度恐怕要超过不少朋友的预期。 4。 不过,虽然我们目前正处在距离真正意义上的电子迷幻剂只有一步之遥的临界点上,但这并不意味着远景未来注定只有沉沦一途——就像电视机和互联网并没有把我们变成彻头彻尾的信息寄生虫一样,在经历过初期的无序和混乱之后,随着技术与伦理的完善,VR 技术势必也会被我们驾驭控制走上一条良性发展的进取之道,这种驯化的技术注定会彻底改变整个社会的基本形态,但这并不是全部——作为立场互补的前端技术,AR 势必会以补集的形态出现填满最后一道没有信息化的原始鸿沟,这种愿景,或许才是 VR/AR 发展的未来之路。 (本文图片来自网络) 本文由 TECH2IPO / 创见(tech2ipo.com)编辑 @坏香橙 撰写,转载或使用本文素材进行二次创作请参阅 版权信息 。 |

蛇油snakeoil一机搞定Roon、jRiver、LMS三2849 人气#黑白群晖

蛇油snakeoil一机搞定Roon、jRiver、LMS三2849 人气#黑白群晖 丢掉OPENWRT旁网关。ESXi下实现iKuai+OP双6971 人气#黑白群晖

丢掉OPENWRT旁网关。ESXi下实现iKuai+OP双6971 人气#黑白群晖 9月21更新DSM7.2.2AME完美解码!解决Survei27497 人气#黑白群晖

9月21更新DSM7.2.2AME完美解码!解决Survei27497 人气#黑白群晖 用群晖自带virtual machine manager虚拟机1938 人气#黑白群晖

用群晖自带virtual machine manager虚拟机1938 人气#黑白群晖